Подмена реальности: как нас поглощает цифровой мир

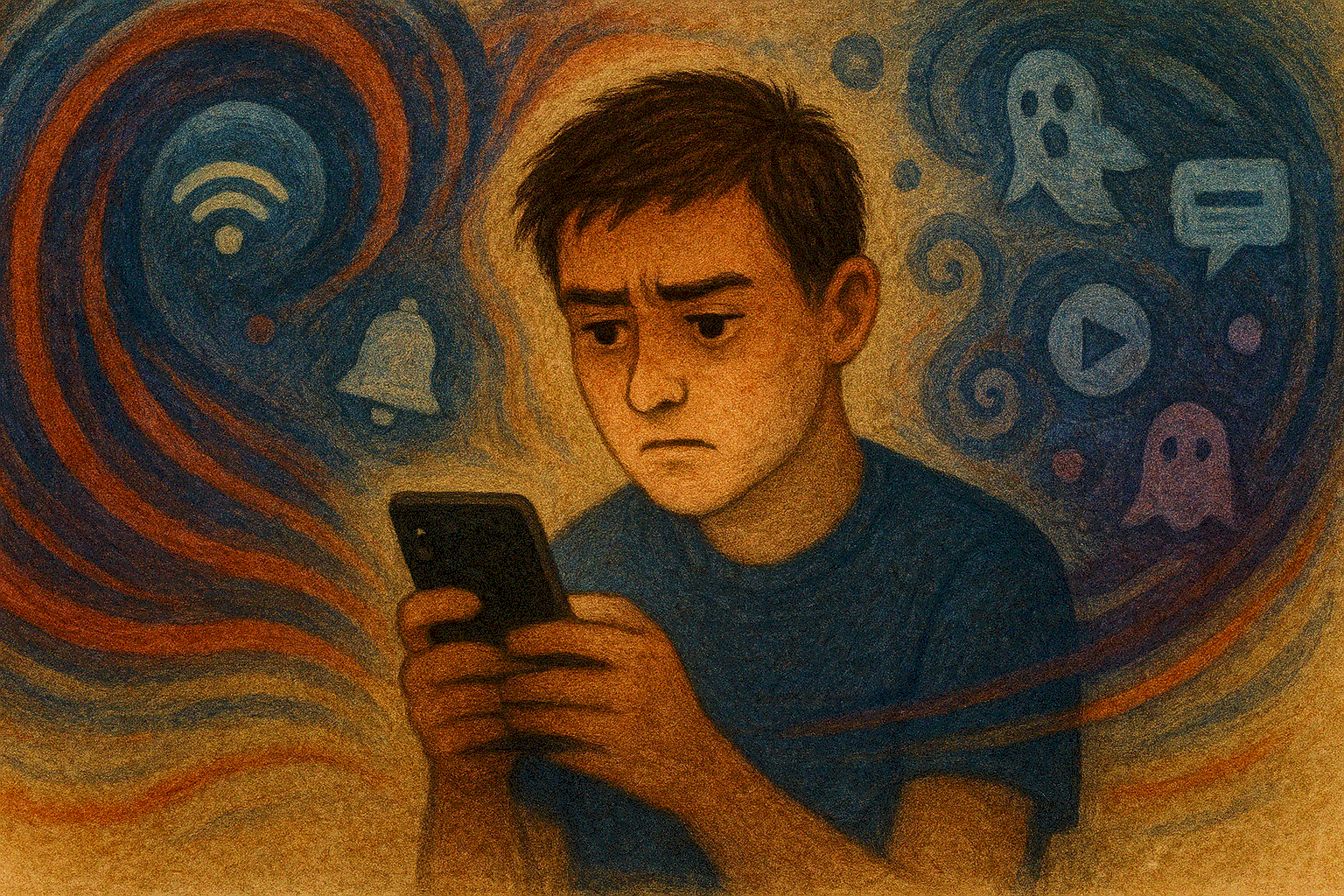

Современность невозможно представить без смартфонов, планшетов, интернета и социальных сетей. Всё это — результат стремительного развития технологий, которое обещало сделать нашу жизнь проще, легче и свободнее. Однако одновременно с этими благами пришла и новая беда — цифровая зависимость. Мы просыпаемся с телефоном в руках и засыпаем, скролля новости, забывая о вечере с семьей, заботах о собственном теле и даже о чувствах. Постепенно цифровая реальность вытесняет настоящую.

Признать, что ты пребываешь в лоне зависимости от цифровых технологий — не просто. Мы склонны думать, что именно мы-то умеем “контролировать” свое поведение: “Я просто проверяю почту”, “Это всего лишь пара видео перед сном”, “Я должен оставаться на связи”. Но в действительности многие из нас уже давно утратили нити контроля. Платформы заточены так, чтобы задержать нас как можно дольше: самопрокручивающиеся ленты, бесконечные уведомления, крошечные “дозы” дофамина от каждого лайка. В результате — снижение продуктивности, проблемы с вниманием, ухудшение сна и тревожные расстройства.

Цифровой мир манит нас именно своей простотой: ты можешь быть кем угодно, выглядеть идеально, мгновенно получить обратную связь. Он даёт иллюзию наполненности жизни. Но где-то за этим — игры без вкуса, лайки без чувств и комментарии, не имеющие под собой настоящей эмпатии. Настоящая жизнь заменяется виртуальной, а наша психика подстраивается. Цифровая зависимость становится новой нормой, особенно среди подростков и молодёжи.

На фоне этого общей проблемой становится и зависимость от цифровых технологий в широком смысле. Нам всё труднее прожить день без гаджета. Даже отдых мы планируем по совету приложения. Сколько раз вы замечали, что вам буквально страшно остаться без телефона — как будто без него вы теряете часть себя? Это уже не просто удобство — это зависимости от цифровых технологий, которые перестали быть инструментом и стали управляющей силой.

Признать, что ты пребываешь в лоне зависимости от цифровых технологий — не просто. Мы склонны думать, что именно мы-то умеем “контролировать” свое поведение: “Я просто проверяю почту”, “Это всего лишь пара видео перед сном”, “Я должен оставаться на связи”. Но в действительности многие из нас уже давно утратили нити контроля. Платформы заточены так, чтобы задержать нас как можно дольше: самопрокручивающиеся ленты, бесконечные уведомления, крошечные “дозы” дофамина от каждого лайка. В результате — снижение продуктивности, проблемы с вниманием, ухудшение сна и тревожные расстройства.

Цифровой мир манит нас именно своей простотой: ты можешь быть кем угодно, выглядеть идеально, мгновенно получить обратную связь. Он даёт иллюзию наполненности жизни. Но где-то за этим — игры без вкуса, лайки без чувств и комментарии, не имеющие под собой настоящей эмпатии. Настоящая жизнь заменяется виртуальной, а наша психика подстраивается. Цифровая зависимость становится новой нормой, особенно среди подростков и молодёжи.

На фоне этого общей проблемой становится и зависимость от цифровых технологий в широком смысле. Нам всё труднее прожить день без гаджета. Даже отдых мы планируем по совету приложения. Сколько раз вы замечали, что вам буквально страшно остаться без телефона — как будто без него вы теряете часть себя? Это уже не просто удобство — это зависимости от цифровых технологий, которые перестали быть инструментом и стали управляющей силой.

Психология зависимости: что происходит в мозге

Чтобы понять суть цифровой зависимости, необходимо заглянуть внутрь человеческой психики, а точнее — мозга. Наши нейронные цепи на протяжении сотен тысяч лет формировались под совсем другие стимулы — реальные, физически ощутимые, связанные с непосредственным выживанием. Но в последние десятилетия мы — существа биологические — оказались в эпицентре цифрового взрыва. И несмотря на беспрецедентный уровень технологического прогресса, мозг остался прежним. Он по-прежнему ищет удовольствия, избегает боли и легко “учится” на повторяющихся паттернах поведения.

Любое взаимодействие с платформами активирует систему вознаграждения. Мы получаем сообщения — мозг воспринимает это как социальное одобрение. Ставим лайк — и мгновенно ощущаем причастность. Публикуем пост, ждем реакции, получаем отклики — и чувствуем удовлетворение. Всё это сопровождается выбросом дофамина, нейромедиатора, ответственного за мотивацию и удовольствие. Однако проблема в том, что цифровые стимулы — настолько частые и мощные, что способность мозга регулировать дофаминовую систему начинает нарушаться.

Это приводит к тому, что мы всё чаще ищем “быструю награду” — листаем ленту не потому, что там что-то важно, а ради тех самых крошечных выбросов удовольствия. Порой даже не замечая, как тратим на это часы. Со временем у человека с цифровой зависимостью появляются признаки привыкания: для получения того же эффекта требуется всё больше стимулов, а отказ от устройства вызывает раздражение, тревогу, апатию. Всё это — симптомы зависимости, сравнимые с тягой к игровым автоматам или сладкому.

Особенно подвержены влиянию цифровой зависимости молодые умы. Подростки и дети, чьи нейронные сети ещё только формируются, оказываются невероятно уязвимыми перед действиями алгоритмов и визуальных ловушек интерфейсов. Это способствует развитию не только зависимости от цифровых технологий, но и повышения чувствительности к стрессу, тревожности, а также снижению концентрации и критического мышления.

Но не только биология делает нас уязвимыми — свою роль играет и социальное давление. Постоянная потребность “быть на связи”, сравнивать себя с другими, отвечать мгновенно, следить за трендами – всё это усиливает чувство, что без цифрового присутствия мы будто бы теряем статус, значимость, идентичность. На первый взгляд — нормально, современно. Но где граница между технологическим прогрессом и зависимостью?

Любое взаимодействие с платформами активирует систему вознаграждения. Мы получаем сообщения — мозг воспринимает это как социальное одобрение. Ставим лайк — и мгновенно ощущаем причастность. Публикуем пост, ждем реакции, получаем отклики — и чувствуем удовлетворение. Всё это сопровождается выбросом дофамина, нейромедиатора, ответственного за мотивацию и удовольствие. Однако проблема в том, что цифровые стимулы — настолько частые и мощные, что способность мозга регулировать дофаминовую систему начинает нарушаться.

Это приводит к тому, что мы всё чаще ищем “быструю награду” — листаем ленту не потому, что там что-то важно, а ради тех самых крошечных выбросов удовольствия. Порой даже не замечая, как тратим на это часы. Со временем у человека с цифровой зависимостью появляются признаки привыкания: для получения того же эффекта требуется всё больше стимулов, а отказ от устройства вызывает раздражение, тревогу, апатию. Всё это — симптомы зависимости, сравнимые с тягой к игровым автоматам или сладкому.

Особенно подвержены влиянию цифровой зависимости молодые умы. Подростки и дети, чьи нейронные сети ещё только формируются, оказываются невероятно уязвимыми перед действиями алгоритмов и визуальных ловушек интерфейсов. Это способствует развитию не только зависимости от цифровых технологий, но и повышения чувствительности к стрессу, тревожности, а также снижению концентрации и критического мышления.

Но не только биология делает нас уязвимыми — свою роль играет и социальное давление. Постоянная потребность “быть на связи”, сравнивать себя с другими, отвечать мгновенно, следить за трендами – всё это усиливает чувство, что без цифрового присутствия мы будто бы теряем статус, значимость, идентичность. На первый взгляд — нормально, современно. Но где граница между технологическим прогрессом и зависимостью?

Социальные последствия: разрыв между близкими

Одним из самых тревожных проявлений цифровой зависимости становится постепенное разрушение социальных связей. Парадоксально, но инструменты, создававшиеся ради соединения людей — мессенджеры, видеочаты, платформы для общения — нередко становятся причиной нашей отчужденности. Всё чаще можно наблюдать, как за одним столом сидят четверо друзей, каждый уткнувшись в экран. Звонки заменяются голосовыми сообщениями, живые диалоги — эмодзи, касания руки — сердечками под фотографиями.

Проблема не в самих технологиях. Проблема в том, как человек взаимодействует с ними. Желание быть "в курсе", "на связи", "в теме" постепенно собирается в устойчивую модель поведения, при которой реальное общение кажется менее значимым, чем цифровое. Мы перестаём слушать друг друга внимательно, ведь в любой момент наш гаджет может предложить “интереснее”. Эти механизмы манипулируют вниманием, фокусируя его не на настоящем взаимодействии, а на потоке сменяющихся уведомлений.

Подобные модели провоцируют развитие формы цифровой зависимости, где эмоциональные связи обесцениваются, а взаимодействия становятся поверхностными. Человеку проще поделиться постом в Instagram, чем рассказать другу по душам о своих переживаниях. Возникает отчуждение между поколениями: родители не могут отвлечь ребёнка от экрана, а дети не получают от родителей должного внимания, потому что и те — погружены в цифровую рутину.

Особенно болезненно последствия цифровой зависимости проявляются в семейных отношениях.Партнеры перестают замечать друг друга. Вместо диалога — параллельное потребление контента. Вместо совместных вечеров — каждый под своим пледом со своим экраном. Они могут даже не ссориться, но и не чувствуют больше связи. Тепло заменяется отчуждением, потому что между ними — молчаливое, но мощное присутствие цифровых технологий.

Школьники и подростки, погруженные в этот цифровой океан, теряют опыт живого общения, столкновения с эмоциями, реального конфликта и его разрешения. Им сложно понимать мимику, интонации, жесты. Виртуальное поведение подменяет реальные социальные навыки. Они растут в среде, где быть “лайкнутым” важнее, чем быть понятым. Молодёжь приучается к шаблонному стилю коммуникации, лишенному глубины. Таким образом, кроме зависимости от цифровых технологий, формируется и эмоциональная незрелость.

Это неизбежно ведет к росту индивидуальной изоляции и тревожности. Люди чувствуют одиночество, несмотря на сотни друзей в социальных сетях. Они ищут признание, но получают его в обесцененном виде — и это только усиливает внутреннюю пустоту. Цифровую зависимость питает замкнутый круг: одиночество толкает в онлайн, а это ещё сильнее отдаляет от реального мира.

Проблема не в самих технологиях. Проблема в том, как человек взаимодействует с ними. Желание быть "в курсе", "на связи", "в теме" постепенно собирается в устойчивую модель поведения, при которой реальное общение кажется менее значимым, чем цифровое. Мы перестаём слушать друг друга внимательно, ведь в любой момент наш гаджет может предложить “интереснее”. Эти механизмы манипулируют вниманием, фокусируя его не на настоящем взаимодействии, а на потоке сменяющихся уведомлений.

Подобные модели провоцируют развитие формы цифровой зависимости, где эмоциональные связи обесцениваются, а взаимодействия становятся поверхностными. Человеку проще поделиться постом в Instagram, чем рассказать другу по душам о своих переживаниях. Возникает отчуждение между поколениями: родители не могут отвлечь ребёнка от экрана, а дети не получают от родителей должного внимания, потому что и те — погружены в цифровую рутину.

Особенно болезненно последствия цифровой зависимости проявляются в семейных отношениях.Партнеры перестают замечать друг друга. Вместо диалога — параллельное потребление контента. Вместо совместных вечеров — каждый под своим пледом со своим экраном. Они могут даже не ссориться, но и не чувствуют больше связи. Тепло заменяется отчуждением, потому что между ними — молчаливое, но мощное присутствие цифровых технологий.

Школьники и подростки, погруженные в этот цифровой океан, теряют опыт живого общения, столкновения с эмоциями, реального конфликта и его разрешения. Им сложно понимать мимику, интонации, жесты. Виртуальное поведение подменяет реальные социальные навыки. Они растут в среде, где быть “лайкнутым” важнее, чем быть понятым. Молодёжь приучается к шаблонному стилю коммуникации, лишенному глубины. Таким образом, кроме зависимости от цифровых технологий, формируется и эмоциональная незрелость.

Это неизбежно ведет к росту индивидуальной изоляции и тревожности. Люди чувствуют одиночество, несмотря на сотни друзей в социальных сетях. Они ищут признание, но получают его в обесцененном виде — и это только усиливает внутреннюю пустоту. Цифровую зависимость питает замкнутый круг: одиночество толкает в онлайн, а это ещё сильнее отдаляет от реального мира.

Цифровая культура: как технологии формируют новые нормы

Современная культура всё больше строится вокруг цифрового пространства. Здесь определяются модные тренды, возникают профессии, формируются вкусы, идеалы, стили общения. Это пространство стало настолько органичной частью человеческой жизни, что его правила и темп начинают доминировать над офлайновым миром. Мы живём в эпоху, когда культурные явления распространяются быстрее, чем когда-либо прежде, но одновременно становятся всё более поверхностными и мимолетными. В этом и кроется одна из опасностей цифровой зависимости: она не просто уродует психику и нарушает отношения — она формирует и закрепляет новую реальность, где быстрота важнее глубины, а количество — важнее качества.

Одна из ярких иллюстраций — стремление к постоянной самопрезентации. Под воздействием цифровой культуры человек вынужден непрерывно конструировать и поддерживать образ — быть привлекательным, успешным, интересным. Это приводит к тому, что внутренняя ценность подменяется внешним фасадом. Фотографии, сторис, “контент” становятся формой повседневного существования. Удержание внимания, лайки и подписчики — новая валюта признания. И именно этот перманентный процесс трансляции своего "я" в цифровом формате формирует одну из самых устойчивых форм цифровой зависимости.

Зависимостью от цифровых проявлений пронизана и образовательная сфера. Молодёжь читает меньше книг, предпочитая короткие, динамичные видеоролики. Образовательный контент должен соответствовать правилам алгоритмов — он обязан развлекать. В результате формируется среда, в которой глубокое познание уступает место отвлечённой прокрутке. Цифровая зависимость вносит искажения в сам принцип обучения: знания становятся вторичными, уступая место эмоциям и визуальной привлекательности.

Инфлюенсеры, медийные лица, алгоритмы рекомендаций — всё это действует как цифровой маятник, воздействующий на массовое сознание. Мы уже не анализируем информацию — мы рефлекторно поддаёмся её ритму. Современный человек не свободен даже в принятии решений: он выбирает музыку, фильмы, друзей и даже политические убеждения под влиянием цифровых алгоритмов. Эта постепенная подмена свободы выбора цифровыми внушениями — незаметная, но по сути мощная форма зависимости от технологий, усложняющая задачу критического мышления.

Одна из ярких иллюстраций — стремление к постоянной самопрезентации. Под воздействием цифровой культуры человек вынужден непрерывно конструировать и поддерживать образ — быть привлекательным, успешным, интересным. Это приводит к тому, что внутренняя ценность подменяется внешним фасадом. Фотографии, сторис, “контент” становятся формой повседневного существования. Удержание внимания, лайки и подписчики — новая валюта признания. И именно этот перманентный процесс трансляции своего "я" в цифровом формате формирует одну из самых устойчивых форм цифровой зависимости.

Зависимостью от цифровых проявлений пронизана и образовательная сфера. Молодёжь читает меньше книг, предпочитая короткие, динамичные видеоролики. Образовательный контент должен соответствовать правилам алгоритмов — он обязан развлекать. В результате формируется среда, в которой глубокое познание уступает место отвлечённой прокрутке. Цифровая зависимость вносит искажения в сам принцип обучения: знания становятся вторичными, уступая место эмоциям и визуальной привлекательности.

Инфлюенсеры, медийные лица, алгоритмы рекомендаций — всё это действует как цифровой маятник, воздействующий на массовое сознание. Мы уже не анализируем информацию — мы рефлекторно поддаёмся её ритму. Современный человек не свободен даже в принятии решений: он выбирает музыку, фильмы, друзей и даже политические убеждения под влиянием цифровых алгоритмов. Эта постепенная подмена свободы выбора цифровыми внушениями — незаметная, но по сути мощная форма зависимости от технологий, усложняющая задачу критического мышления.

Потерянное время и размытые приоритеты

Одним из наиболее болезненных последствий цифровой зависимости становится утрата ощущения времени. Часы, проведённые за экраном, исчезают из нашей жизни почти незаметно. Сколько раз нам казалось, что мы «на минуточку» зашли в социальную сеть, а очнулись, только когда за окном стемнело? Прокручивание ленты, бесконечные видеоролики, уведомления, переходы по ссылкам — всё это создаёт иллюзию деятельности, в то время как реальная продуктивность стремится к нулю. Мы не живём, а потребляем крошечные фрагменты чужих жизней, теряя контакт с собственной.

Особенно любопытно то, как цифровая реальность искажает наш приоритет мышления. Мы легче запомним тренд или мем, чем важную личную дату. Мы быстрее отреагируем на уведомление, чем на голос человека, стоящего рядом. Так начинает сдвигаться внутренняя шкала значимости. Бессмысленные, но “вовлекающие” конкретные детали, такие как количество лайков, становятся важнее, чем состояние здоровья, размышления о будущем или нужды близких. Эта подмена приоритетов порой происходит настолько незаметно, что требует особого внимания, чтобы осознать: я потерял контроль.

Длительное пребывание в виртуальной среде стирает и само ощущение настоящего. Мы перестаём жить “здесь и сейчас”. Даже будучи на концерте, многие люди не слушают музыку — они записывают видео. За семейным ужином — фотографируют еду. В кругу друзей — проверяют комментарии под последними публикациями. Всё важное, как будто, происходит “там”, в цифровом. Это хроническое ощущение, что “что-то может произойти”, что “нельзя пропустить” — ещё одно лицо зависимости от цифровых технологий. Эта тревожность — топливо, на котором работают платформы.

Феномен упущенного времени становится особенно актуален в вопросе детского развития. Если взрослые могут хотя бы в теории осознать последствия зависимости от цифровых технологий, то дети живут в этой среде с самого начала. Экран заменил им игрушки, улицу, воображение. Развитию подвергается лишь моторика “пальца по экрану”, но не фантазия, не речь, не способность к длительной концентрации. Родители, уставшие и перегруженные, сами часто “успокаивают” детей смартфонами, не понимая, что приучают их с малых лет к цифровой зависимости в её самой жесткой форме — полностью обволакивающей.

Особенно любопытно то, как цифровая реальность искажает наш приоритет мышления. Мы легче запомним тренд или мем, чем важную личную дату. Мы быстрее отреагируем на уведомление, чем на голос человека, стоящего рядом. Так начинает сдвигаться внутренняя шкала значимости. Бессмысленные, но “вовлекающие” конкретные детали, такие как количество лайков, становятся важнее, чем состояние здоровья, размышления о будущем или нужды близких. Эта подмена приоритетов порой происходит настолько незаметно, что требует особого внимания, чтобы осознать: я потерял контроль.

Длительное пребывание в виртуальной среде стирает и само ощущение настоящего. Мы перестаём жить “здесь и сейчас”. Даже будучи на концерте, многие люди не слушают музыку — они записывают видео. За семейным ужином — фотографируют еду. В кругу друзей — проверяют комментарии под последними публикациями. Всё важное, как будто, происходит “там”, в цифровом. Это хроническое ощущение, что “что-то может произойти”, что “нельзя пропустить” — ещё одно лицо зависимости от цифровых технологий. Эта тревожность — топливо, на котором работают платформы.

Феномен упущенного времени становится особенно актуален в вопросе детского развития. Если взрослые могут хотя бы в теории осознать последствия зависимости от цифровых технологий, то дети живут в этой среде с самого начала. Экран заменил им игрушки, улицу, воображение. Развитию подвергается лишь моторика “пальца по экрану”, но не фантазия, не речь, не способность к длительной концентрации. Родители, уставшие и перегруженные, сами часто “успокаивают” детей смартфонами, не понимая, что приучают их с малых лет к цифровой зависимости в её самой жесткой форме — полностью обволакивающей.

К пути осознанности: как вернуть контроль

Первый шаг — это осознание. Пока человек считает, что у него все под контролем и он «просто развлекается», изменений ждать не приходится. Только искреннее признание проблемы может освободить пространство для перемен. Здесь нет смысла в самобичевании. Цифровая зависимость — это не "слабость", не "леность", а естественная реакция психики на среду, которая была специально создана, чтобы захватывать и удерживать внимание. Осознав это, человек уже перестаёт быть беззащитной марионеткой алгоритмов.

Следующий этап — сокращение внешних стимулов. Это может быть уменьшение количества уведомлений, переход на монохромный экран, удаление ненужных приложений или даже покупка простого телефона без доступа в интернет. Эти seemingly простые действия часто помогают вернуть себе кусочки тишины и восстановить фокус внимания. Главное — не бороться с собой, а создавать среду, в которой появится возможность для более глубокого контакта с настоящим.

Очень важным элементом освобождения от цифровой зависимости становится построение новых форм ритуалов и рутины. Вместо того чтобы первым делом после пробуждения проверять телефон, можно ввести утреннюю тишину, растяжку, прогулку или ведение дневника. Вечером не листать ленту, а читать бумажную книгу, слушать музыку, общаться с близкими. Эти практики кажутся старомодными лишь потому, что цифровая среда отучила нас ценить тишину — но именно в тишине происходит настоящее внутреннее развитие.

Также крайне эффективной оказывается цифровая гигиена — осознанный подход к времени, проведённому в сети. Это не значит отказываться от общения или работы онлайн, но значит задавать себе важные вопросы: «Зачем я открываю это приложение? Что я здесь ищу? Сколько времени я готов потратить?» Такой самопросмотр позволяет вновь почувствовать себя субъектом, а не объектом алгоритмического управления. Сопротивление здесь не агрессивно — оно про осмысленность и саморегуляцию.

Но, пожалуй, самым мощным инструментом в преодолении зависимости от цифровых является формирование альтернатив. Если человек не знает, чем заняться вместо телефона, он к нему вернётся. Поэтому важно развивать интересы, которые кормят дух — рисование, спорт, садоводство, общение лицом к лицу, поездки, волонтёрство. Такие формы активности не дают мгновенного удовольствия, но приносят долгосрочное удовлетворение. Именно это и является противоядием от поверхностного цифрового потребления.

Сознательное возвращение к контактам с реальностью разрушает привычную форму зависимости от цифровых. Человек вновь учится слушать мир — не через наушники, а через звуки улицы. Замечать людей — не по статистике просмотров, а по их глазам. Быть — не на показ, а по сути. Там, где раньше была пустота, появляется пространство для личности. И это самое сильное, что можно вернуть себе в эпоху, где личность разменивается на цифры.

Путь к свободе не лежит в борьбе с технологиями, а в способности встроить их в жизнь без потери себя. Зависимость от технологий возможна, но искреннее стремление к балансу, осознанности и живому присутствию может вернуть человеку его самость. И это задача не одного человека — это вызов всему обществу. Потому что только коллективный сдвиг от цифровой зависимости к цифровому равновесию позволит нам сохраниться в мире, наполненном экранами, но не лишенном смысла.

Следующий этап — сокращение внешних стимулов. Это может быть уменьшение количества уведомлений, переход на монохромный экран, удаление ненужных приложений или даже покупка простого телефона без доступа в интернет. Эти seemingly простые действия часто помогают вернуть себе кусочки тишины и восстановить фокус внимания. Главное — не бороться с собой, а создавать среду, в которой появится возможность для более глубокого контакта с настоящим.

Очень важным элементом освобождения от цифровой зависимости становится построение новых форм ритуалов и рутины. Вместо того чтобы первым делом после пробуждения проверять телефон, можно ввести утреннюю тишину, растяжку, прогулку или ведение дневника. Вечером не листать ленту, а читать бумажную книгу, слушать музыку, общаться с близкими. Эти практики кажутся старомодными лишь потому, что цифровая среда отучила нас ценить тишину — но именно в тишине происходит настоящее внутреннее развитие.

Также крайне эффективной оказывается цифровая гигиена — осознанный подход к времени, проведённому в сети. Это не значит отказываться от общения или работы онлайн, но значит задавать себе важные вопросы: «Зачем я открываю это приложение? Что я здесь ищу? Сколько времени я готов потратить?» Такой самопросмотр позволяет вновь почувствовать себя субъектом, а не объектом алгоритмического управления. Сопротивление здесь не агрессивно — оно про осмысленность и саморегуляцию.

Но, пожалуй, самым мощным инструментом в преодолении зависимости от цифровых является формирование альтернатив. Если человек не знает, чем заняться вместо телефона, он к нему вернётся. Поэтому важно развивать интересы, которые кормят дух — рисование, спорт, садоводство, общение лицом к лицу, поездки, волонтёрство. Такие формы активности не дают мгновенного удовольствия, но приносят долгосрочное удовлетворение. Именно это и является противоядием от поверхностного цифрового потребления.

Сознательное возвращение к контактам с реальностью разрушает привычную форму зависимости от цифровых. Человек вновь учится слушать мир — не через наушники, а через звуки улицы. Замечать людей — не по статистике просмотров, а по их глазам. Быть — не на показ, а по сути. Там, где раньше была пустота, появляется пространство для личности. И это самое сильное, что можно вернуть себе в эпоху, где личность разменивается на цифры.

Путь к свободе не лежит в борьбе с технологиями, а в способности встроить их в жизнь без потери себя. Зависимость от технологий возможна, но искреннее стремление к балансу, осознанности и живому присутствию может вернуть человеку его самость. И это задача не одного человека — это вызов всему обществу. Потому что только коллективный сдвиг от цифровой зависимости к цифровому равновесию позволит нам сохраниться в мире, наполненном экранами, но не лишенном смысла.

Материал проверял эксперт:

Главный врач клиники "Грани", психиатр, психотерапевт Елена Пахомова

Информация в статье носит исключительно информационный характер и не является руководством к действию. Не занимайтесь самолечением — обратитесь за помощью к специалистам клиники «Грани».